■ 長野と大坂 ■

きいてよ。

長野麻利絵と大阪亜紀って、超似てる。

どのくらい似てるの? っていうと、後姿はもちろんのこと10メートル以上離れれば、正面からでも見間違うほど似てる。

一人しかいない時でもよく見間違うのに、両方揃ってると更に難易度がUPする。

そりゃあもう、格段に。

なんでかって?

きいてよ。

二人ともさあ、自分たちが似てるコトわかってて、わざと用事がある方じゃない方が返事をするんだもの。ひどい。

☆

長野と大阪は、何年たってもおんなじクラス。

席はさすがに離れているし、先生は授業中間違えたことなんてないんだけど、あれだけクラス変えしてて毎回一緒のクラスだなんて、腐れ縁っていうか、クラス変え考えてる教師は確実に狙ってるでしょ、ってカンジ。

まぁ、先生がたも、疲れてる時とかはうっかり間違えるらしいんだけどね。現場は見たコトないけどね……。

長野のハナシ。

長野は、チャイムが鳴った大抵の休み時間には大阪の席に行って話しかける。大坂も、まんざらじゃないカンジ。

でも、短い休み時間は大坂誘ってトイレとか一緒に行くけど、昼休みになると長野は図書館にいることが多い。

かといって成績イイわけじゃなくて、図書館の窓際に陣取っている長野に「どうして図書館?」ときくと、長野は笑ってこう言った。

「日当たりが良くて座ってゆっくり過ごせるから来てるダケ。勉強とか読書しに来てるわけじゃないし……あ、でも、図鑑はよく見るかな」

次に大坂のハナシ。

大坂は昼休み、常に体育館にいる。もはや体育館イコール大坂、みたいなモノ。だからといって体育が得意というわけでもなく、体育の成績は長野のほうがいい始末。

大阪は、遊んでばっかりなのに国語の通信簿はいつも最高点。テストだって毎回満点で、ホント、どうやって勉強してるんだか。

そのことを大阪にきくと、大阪はバスケットのゴールから目をそらさずにこう言った。

「勉強は家とか塾で先に進んでるから、学校では遊びたいだけ遊ぶんだ」

それでさ。

きいてよ。これは翌週の朝のハナシ。

長野と大阪が、そろって左頬に湿布を貼って登校してきたの。

理由をきいて、ビックリしちっやった。なんだと思う?

なんと、二人そろって週末、お互いの家を交換してみたんだって! で、昼間は気づかれなかったけれど、夜の夕食の席では速攻でお互いの親にバレて、親はパニック起こして、お互いの親がお互いの親に謝った挙句のこのサマ。

二人は悪びれもせず「面白かったね」なんて屈託なく笑っていて、ほら、わかったでしょ。

やっぱり長野と大阪は超似てる。

■ ならせわたし ■

沖船やゐ子の一日は、朝の五時から始まる。

薄暗い床の間でうんと伸びをしてから、夫である沖船績雄を起こさぬよう、毛布と敷布団の間から素早くすり抜ける。

布団の中で温めておいた靴下を履き寝室を出ると、廊下には長年使っているスリッパがそろえて置いてあった。足を通す。お気に入りのものだ。台所の電気をつけ、割烹の白袖を通すと鳥の声がひとつ、陽がのぼる合図。ガス炊飯器のスイッチを入れ、家事にとりかかる。

まずは洗濯だ。二層式洗濯機の左側に衣類と粉洗剤を放りこみ、ツマミをガチガチと回す。前日乾き切らなかった長靴や作業着は、倉庫の物干しから土間へと移動させた。

次に土間の掃き掃除。靴をそろえ終わると室内に移動し、やゐ子は廊下・居間・仏間と丁寧に掃いていった。もちろん、夫を起こさぬよう静かに。

それが終わるとようやく朝食の準備にかかった。先ほどスイッチを入れた炊飯器からは、芳しい白米の湯気がたちのぼっている。倉庫の樽から漬物を持ってきて刻む。鶏小屋へ行き、エサや水のかわりに卵をもらい目玉焼きにする。豆腐とネギの味噌汁。前日余していた鮭の塩焼きをレンジで温め、沸騰したヤカンに緑茶のパックを手早く入れた。冷蔵庫から、納豆パックをみっつ取り出してちゃぶ台に並べ置いた。

三人分の朝食を用意する。

朝食の支度を終えると、やゐ子は倉庫の戸口に立ち、ひとつ、深呼吸をした。息を止めてシャッターを一気に上げると、そこにはー…、広大な神桐山湿原が朝もやとともにまどろんでいた。白い視線の先には小さな桟橋と小船、そこかしこにはびこる葦や水草、遠くは白に遮られ、それでもゆらゆらと光り、霞み、風の息吹を感じさせた。

やゐ子の夫である沖船績雄は、この地方に古くから伝わる渡師だ。神桐山の中腹に広がるここは、日本では数少ない広大な山岳湿原であり、渡師を連れずに入るともう二度と出ることは叶わない。

日々変化する霧や靄、浮き草や魚の道、虫たちの住み処、けものの食事場などをとらえ、なるべく自然を汚さず、生き物を騒がせずにお客を案内する、というのが渡師の仕事であった。

沖船家は、看板も広告も出していない湿地近くの古びた家だったが、毎日、途切れることなくお客がやってくる。湿地を撮りたいカメラマンだったり、インスピレーションを得たい作家であったり、またときには深く何かを考えたい疲れた女性客であったりもした。そして、

「……あのぅ、お早うございます」

今日のような青年もまた、よく来る種類の人間であった。

なんでもないように近づいてきた若者は、日中でも気温は十度をしたまわるというのに、なんと軽装で登場した。シャツはチェック柄の薄い生地。中はTシャツだけだろうか、鎖骨の浮き出た細身。そして何より――その手に、何も持っていない。

「ようお着きなすったぁ」

やゐ子は愛想良く受け、ここが目的の場所であるという証に、岸の小舟をゆびさした。青年は、ほっとした表情でやゐ子に近づく。

「入りぃ。ご飯たべていかれい」

青年は恐縮した様子だったが、やゐ子にとってはいつもの事である。

既に整えられている食卓を見て、青年は観念したようだった。出来立ての白米を山盛りにした茶碗を受け取り、のろのろと食べ始める。

と、そこへ、たてつけの悪い襖をガタガタいわせ、沖船績雄が登場した。白シャツに腹巻き・ステテコ姿の老人である。先日剃ったスキンヘッドとは対照的に伸びきった無精ひげをさすりながら、老人はドッカリと腰を下ろした。

無言で全ての飯をたいらげると、績雄はやゐ子に「昼は菊がいい」と言い残し、さっさと作業着を羽織って外へ出た。青年があわてて後を追う。食器たちと共にポツンと残されたやゐ子は、ひとつため息をつき食器を片づけ始めた。

……この、残されたあとの気持ちなど、夫は解りはしないだろう……。

そうやゐ子は思っているが、声には出さず、食器を全て片付け寝室の掃除をし、作業場から長靴に履きかえ裏の畑へと向かった。

ささやかながらも、様々な種類の野菜が植えられている畑だ。端に黄色い食用菊が植えられている。持っていた籠の中から鋏を取りだし、やゐ子は丁寧に、一輪、また一輪と切り落としていく……ふと思い立ち、鋏をとなりのいんげんに向けた。彼女の中で、昼の献立が組みあがる。

家に戻るとやゐ子は早速、金色の鍋に水を張った。沸騰する間に黄色のはなびらをちぎる。パラパラと殺していく。いんげんのヘタをちぎり、筋を引く。鍋が沸騰した。酢と菊を入れる。浮かぶ花びらを上下にくぐらせてから彼女は、冷蔵庫から挽肉と豆腐を取りだした。豆腐は適度な大きさに切り器に盛り、再度冷蔵庫に仕舞う。小さなホウロウに湯をわかし、いんげんを茹でる。菊の方はゆであがった。ざるにあけ冷水で色止めし、チャッチャと水を切ってやる。茹でたインゲンを三等分にし、挽肉と炒め甘辛く味をつけた。菊が冷める。手でギュウと絞った。

机に、できあがった炒めものと、菊と、豆腐を並べる。しょうゆも忘れない。食卓が整っても、いつ帰ってくるか分からないため、やゐ子はいつものようにラジオをつけ、編み物を始めた。単調な作業を続けるうちに、やゐ子の耳はラジオを放棄し、目は湿原の奥へといざなわれる。

鳥、水草、静かな湿原、船の頭に立ち長い棒を器用に動かす夫、ふり返る、滅多に見ない笑顔……。

ボーンと、掛け時計が鳴った。現実に引き戻る。外に人の気配。引き戸の音。戻ってきた夫のうしろには、うなだれた青年が立っていた。

「お帰りぃ。疲れたべぇ、お昼も食べていかれぃ」

やゐ子は食卓へ案内し、ホカホカの白米を山盛りにして渡そうとした。が、その茶碗は沖船績雄が取った。器に盛られた菊を箸でつかみ、ご飯の上に無骨に盛る。しょうゆをザっとかけまわし、うなだれた青年の前にゴトン、と。置いた。普段無口な夫が、口を開く。

「……おめぇの葬式だぁ。食え」

数分がすぎた。青年の肩は徐々に大きくふるえ、ついに、彼は泣きだした。声をあげ、涙がポロポロと食卓に降り、そのまま彼は菊と白飯をかきこみ、むせ、水を飲み、平らげた。

食事が終わってからの青年は、気恥ずかしそうに袖口で何度も何度も目をこすり、やゐ子が用意したお茶菓子を口に運んだ。朝食のような、諦めたような食べ方ではない。心からの食事だと、やゐ子は感じた。

礼金の入った封筒を机に置き青年が帰っても、やゐ子の仕事は終わらない。少し横になったあと、畑に向かう。野菜の世話をし、自分と夫の作業着を洗う。お茶を飲み、休憩後には風呂場を掃除し、績雄の晩酌の準備と夕飯作りを並行して行う。風呂場に着替えを準備し、寝室には布団を敷く。あっとう間に夜だ。しかし今日はいつもと違っている。沖船績雄が寝る前、やゐ子にボソリと「菊美味がったぞ」と言ったのだ。

最上級の、労いの言葉である。

やゐ子は電気を消し、暗い中、夫の寝顔をずいぶん眺めてから目を閉じた。明日が始まる前に、良い夢を見るという確信を持っている。

■ NAVIGATION ■

眩しい光につられて、俺は知らない所を歩いていた。

そこは真白な世界で、道らしきものもなにもなかったのだが、俺は勝手に進行方向を決めて、ただただ歩いていた。

ココはドコだ?

わからない。

思い出そうとしても、記憶はまるで溶けたチーズのようにドロドロしていて、それらを吐き出そうにも、ノドまで出掛かっているのに出ない。

気持ち悪い。不完全さ。

思い出すのが面倒になってきて、俺は歩きながら白い世界を眺め続けた。そのうちに、この白ばかりの世界にも、なにやら法則があるコトが分かり、俺は少しうれしくなった。

白い木や、四角い白い建物もある。灰色がかった白い山、青白い空、白い砂や岩が、薄い影をのばす。

なんだ、一応街みたいになってんじゃん。

そう思ったとき、俺の目の前に真白い道が見えた。

道。

――あぁ、俺は道に沿って歩いていたのか。今気づいた。そして疑問は、最初に戻る。

どうしてこんな所を歩いているのだろう? ここはドコだ? 今まで、この白い世界に来るまで、俺は一体、何をしていた? ……チーズをこねくりまわす。全く思い出せない。俺は誰だ? どうして思い出せない??

「それは、この世界に入った瞬間、君の名前が消えちゃったからだよ」

「は?」

いつの間にか、俺の目の前に男が一人、立っていた。

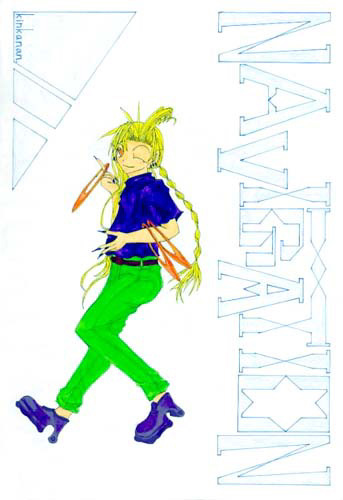

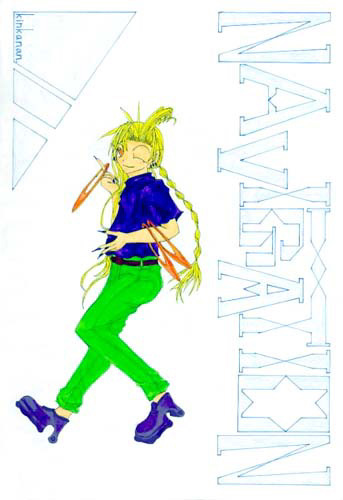

男は、青いシャツに緑のスラッとしたズボンをはき、俺に向かって手をヒラヒラ。笑顔を作った。

腰のあたりまでのびた金の髪は右側だけ三つ編みで、茶色のリュック、紺の靴、ほんのりピンクが入った肌、オレンジがかった不思議な瞳。この白の世界に存在するには、あまりにも鮮やかな、色。色。色。

眩しすぎて、俺は目を細めた。

「大丈夫、」

男は言った。

「僕が、君の名前を教えてあげるよ。君はまだ、この世界の住人になるには早すぎるし資格がない」

両手を俺に差し出すと、男は上を向き口を大きくあけた。まるで、世界に向かって決定事項を宣言するように。

「アカヤタクミ!」

しばしの間。

ひとしきり意味もなく笑ってから、目を細めて俺を見た。

「それが、君の名さ」

「アカヤタクミ…アカヤ……」

ぼんやり繰り返す。そう言われれば、聞き覚えのある音かも知れない。聞き覚えがなくても、そう思い込みたいだけだ、と、分かっているのに。

二・三回「アカヤタクミ」をくりかえしてから、男をじっと見つめた。

信用できるかどうか。

直感に、まかせようと。

男はそれを理解したうえで、ピッと指をたてた。

「いいかいタクミ。僕のいうことをよく聞いて。まず、ここは君が居ちゃいけない場所だという事。次に僕は、この世界の案内人という資格を持っている事。そして、何より、君は迷子なんだ」

「迷子、」

確かに。

「正直、ココに居られちゃ迷惑なんだよ。元の世界に戻してあげるから、大人しく僕についてきて。行くよ」

男はきびすをかえすと、道をそれて歩き始めた。あわてて後を追う。

「ちょッ……! 俺っ、まだアンタのこと信じたわけじゃー…」

「ハイハイ。皆そう言うんだよねぇ〜」

やはり手のひらをヒラヒラさせ、男は歩いていく。

やっとのことで追いつき、歩きながら後ろをふり返ると、街のように見えた場所はもうとっくに白の地平線に混じり消えていた。地面に目をこらす。道もない。

男の後ろ姿を眺める。歩くたびにブルンブルンと、メトロノームみたいにゆれる金髪。茶色のリュックはパンパンで、中に何が入っているのか……気になる。と、突然。男は立ち止った。

「わっ、っとと、」

あわててブレーキをかけるも虚しく、俺の頭はリュックに激突した。

ふわん、と包まれ、ゆっくりはじき返される。

中身、布? クッション??

男は「ごめ〜ん、ここ、ここ」と言いながらリュックを降ろし、パチンと金具をはね上げた。

出てきたのは布団で、え、ちょ、は? やっぱり布団??

男はいそいそと、白い地面に布団を敷きはじめた。布団は、布だけに地面とはハッキリ違う白色だった。少し黄ばんでいるといってもいいくらいだ。男はさらにリュックから枕とタオルケットを取り出すと、セッティングしてニッコリ笑った。

「さ、寝て寝て」

手のひらを布団に向ける。

「………、俺、が?」

「そう」

「何、で?」

「何で、って……―あぁ、もしかして、帰りたくない?」

「……いや、」

帰りたくない以前に、何もかも思い出せないのに、それ言うか、普通。

しぶしぶ布団の上に寝ると、男はタオルケットをふわんと俺の体にかけた。

「寝たら、帰れるよ。アカヤタクミ。帰ったらここの事とか僕の名前とか、逆にね、忘れちゃうと思うけど、うーん……。言っとこうかな」

男の手が、長い爪をもった手のひらが、俺の目を覆う。

「僕の名前は、……ト、……ベル……」

「!」

カッと目を開くと、天井には照明。鼻には管。かぶせられている呼吸器。気持ち悪い、痛い。足が……胸も痛い! 何だった今の。病院、だ。ここは。俺、は。何……か、白い夢を見ていたような気がする……?

忘れてしまった。まぁ、夢だから……いいか。痛い。思い出す。転倒したんだ、バイクで。

痛い……、俺、生きてるのか……。

バタバタと足音がして、ナースが室内に入ってきた。

もう一度目を閉じても、夢の内容は二度とかえってこなかった。